争いを避ける遺産分割対策

「わたしの家族はみんな仲が良く、相続争いなんて起こるわけがない。そもそも争うほどの財産なんて残していない」と思われている方は要注意かもしれません。

相続人同士の仲の良さや人間関係、財産の有無などとは別の問題として、相続発生時に相続にかかわる様々な物事が「ハッキリ」していないと、予期せぬもめごとに発展してしまうケースがあるのです。

そして、これらのもめごとは遺産分割対策として「遺言書の作成」をしっかり行うことで避けられる事が多いのです。ここでは、遺言書について基本的な知識やその種類、作成方法などを紹介します。

遺言・遺言書の基本的知識

1.遺言書は自分で作成する以外にいくつかの方法があります

よくテレビドラマなどで遺言書をしたためる光景などを目にしますが、自ら遺言書を作成する場合には法的効力をもたせるために必要な「書き方」がございます。

この「書き方」については後述しますが、このように自ら作成する以外に「公証役場にて2名以上の承認の立ち会いの下で作成する“公正証書遺言”」などがございます。詳しくは遺言書を残す方法をご覧ください。

2.法定相続人とは

親族だからと言って、全員に相続権があるというわけではありません。被相続人との関係によって相続が発生する「法廷相続人」が法律によって定められています。遺言書が残されていなかった場合、遺産は法定相続人で決められた割合に則り分けられることになります。

3.認知症対策

超高齢化社会となった昨今、相続と認知症は切り離せない問題となっています。認知症を発症してしまっては遺言書を残すこと自体が困難に。遺言書は何度でも書き直すことができますから、ご自身を取り巻く環境の変化を考えながら1年に一度、作成しなおすというのも大事なことかもしれません。

4.法的効力を持つ遺言書があれば遺産分割協議書を省略できる

「遺言書がない場合」や「法的効力を持たない遺言書」だった場合、法定相続人による遺産分割協議書を作成する必要があります。この遺産分割協議書が親族間の争いの元となるケースが多いのです。遺言書さえあれば、相続人間の争い・トラブルを未然に防ぐことにもつながります。

5.法定相続人以外にも遺贈できる

遺言書が残されていなかった場合、法的に認められた「法定相続人」のみに遺産相続されます。もし、法定相続人以外の人に遺産を残したい場合は必ず遺言書に記しておく必要があります。例えば、先に亡くなった息子の配偶者には相続権がありませんが、献身的に介護をしてくれたなどといった理由で遺産を相続したい場合などに有効です。

6.遺書と遺言書は異なります

遺書と遺言書は似ているようですがその効力がまったく異なります。遺書は残された家族に個人の思いを伝える手紙のようなもので、遺産に関する記述があったとしても「法的な拘束力」はありません。ご遺族が故人の意を汲み納得してくれればそれで解決しますが、もし納得できない相続人がいた場合、法的な解決を余儀なくされるでしょう。

一方、遺言書は様式に則って作成されていれば、法的拘束力を持つ文書として機能します。

遺言書を残す方法

遺言書の作成方法の中で一般的なものは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。

自筆証書遺言は自分で書く遺言書で、手間がかかる公正証書遺言と異なり、いつでも好きな時に書くことができます。

しかし、様式が厳格に定められていますので、もし不備があった場合に法的拘束力を持つ遺言書として認められないケースもありますので、書き方には注意が必要です。

また、誰にも知られずに作成できる反面、亡くなったあとに遺言書が発見されなかったということも起きかねないので注意が必要です。

※被相続人の死後、遺言書を発見したら開封せずに家庭裁判所で「検認」してもらう必要があります。

公正証書遺言は公証役場で2人以上の承認の立ち会いの下、遺言の内容を口頭で述べ、公証人が遺言書を作るという手順が必要です。

手間がかかる分、不備がなく無効となる可能性が低いことや自筆証書遺言書では必要な「検認」手続きが不要です。

デメリットとしては費用がかかることと証人を2名以上必要とする点です。

そのほかの遺言書式には、内容を秘密にしたままその存在のみを証明してもらう「秘密証書遺言」や、特別方式として「死亡危急者遺言」「船舶遭難者遺言」「在船者遺言」「伝染病隔離者遺言」などがございます。

失敗しない遺言の書き方

上記2種類の遺言が一般的といっても、自筆証書遺言が圧倒的に多いのが実際のところです。最近は「エンディングノート」なども人気があり、自筆証書遺言の書き方について詳細な説明がなされていますので、参考とするのもよいかもしれません。

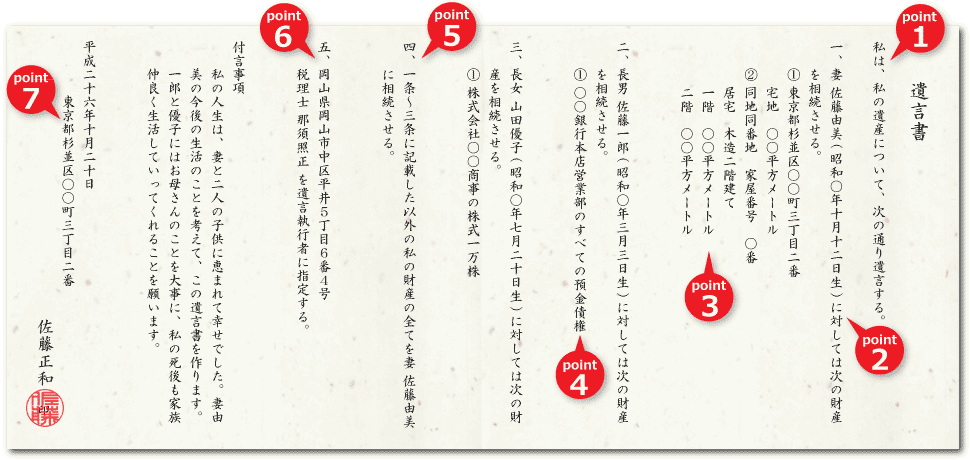

自筆証書遺言の書き方の例

- point1.遺書の序文はなくても有効ですが、書いたほうが良いでしょう。自筆証書遺言の場合は、全文自筆で書かなければいけません。

- point2.遺言の相手方は自分との続柄・生年月日できちんと特定し、第三者の場合は住所も記しておくと間違いないでしょう。記載が名前だけだと場合によっては人物の取り違えや権利争いの原因となる可能性があります。

- point3.遺産が不動産の場合、登記事項証明書の通り正確に記載する必要があります。

- point4.遺産の内容を正確に記述しましょう。預貯金・株式・不動産など、記述があいまいだったり解釈を取り違えられるような表現は争いの元となります。

- point5.遺言書に記載しきれなかった財産があとから見つかった場合、相続人同士で遺産分割協議書を作成する必要が出てきます。これを防ぐにはpoint5.のような表現を記載しておけばよいでしょう。

- point6.遺言の内容を執行できる人物を決めておきましょう。遺言執行者は相続人の中から選ぶことも可能ですが、「未成年」「破産者」は遺言執行者にはなれません。

- point7.名前、印鑑、日付は必須です。「平成26年10月吉日」のような表現は認められませんので、日付まできちんと書かなければいけません。